Marciano Cárdaba

Hacerte una mascarilla con un delantal arrinconado desde hace años, para matar el tiempo quitando el polvo de la biblioteca, te depara sorpresas. En el fondo de una estantería he encontrado la trilogía de Ramiro Pinilla, Verdes valles, colinas rojas. Debía llevar allí cerca de tres lustros. Y digo debía porque, confinado y con vagos recuerdos de los detalles de la novela, qué mejor ocasión que la que padecemos para releer sus casi dos mil doscientas páginas. Aunque es una introspección en el mundo nacionalista, la recordaba como una reivindicación de los valores sociales aportados por la emigración en el País Vasco. Tras volver a leerla, me reafirmo, aunque ignoro si este objetivo estaba o no en la intención de Pinilla cuando la escribió en los años ochenta.

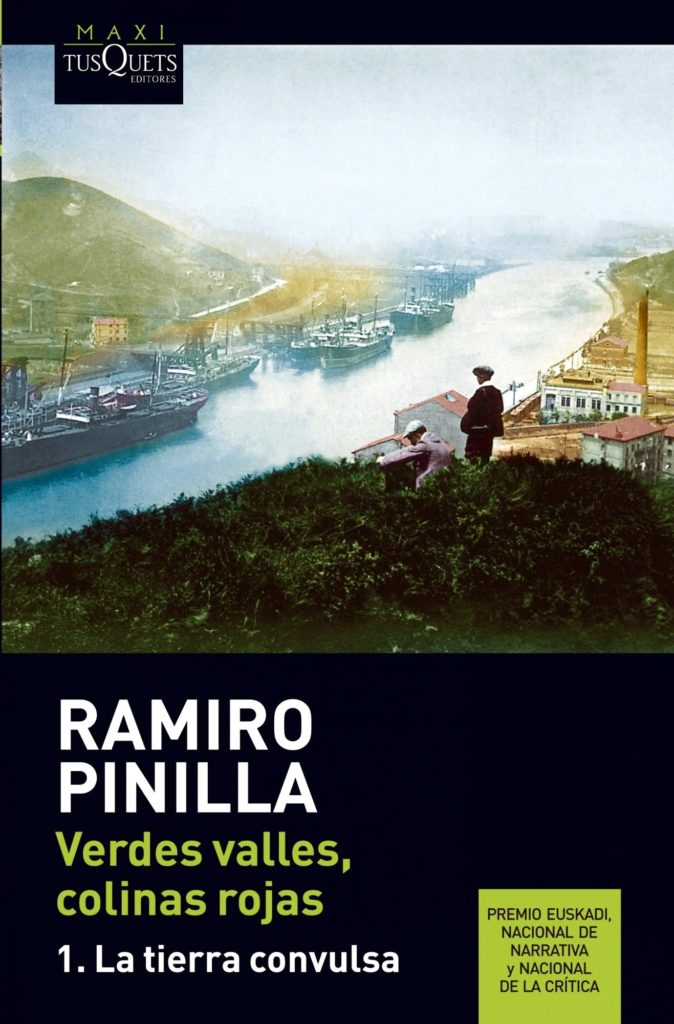

1. La tierra convulsa

Con el discurrir de los siglos, en las colinas de la fecunda tierra de los vascos surgieron algunas manchas negruzcas: las ferrerías rurales. El progreso de los herreros fue el preludio de los chatarreros, gentes sin temor de dios que, a pesar de ser vascos, infectaban los verdes valles con el pestilente humo de sus siderúrgicas. La oligarquía rural, aunque sucumbió ante la burguesía industrial, no tuvo demasiados problemas para incorporarse al moderno progreso económico subscribiendo acciones mineras. Jauntxos y clérigos carlistas, sin embargo, viendo peligrar la cultura tradicional que sostenía su privilegiado fuero estamental, se precipitaron a taponar la advenediza cultura urbana, el agujero por el que se colaba la modernidad ideológica de los nuevos bárbaros.

La fiebre del mineral de hierro agrupó en las rojas colinas a trabajadores procedentes del interior de Castilla y a vascos desheredados de los caseríos. Alojados en barracones y pagados con vales de las empresas mineras, sus condiciones de vida eran miserables. Con protestas y huelgas, los famélicos y harapientos maquetos, llegados de mundos extraños a la tierra prometida, incluso osaban morder la mano que los daba el pan. La tierra convulsionó un buen día de mayo de 1890, cuando las colinas comenzaron a vomitar mineros en dirección a Bilbao y se les unieron algunos trabajadores de las fábricas metalúrgicas. Era la primera huelga general que veían los buenos vascos. Los sindicalistas ganaron la jornada de diez horas; la oligarquía, el arancel proteccionista al año siguiente; Isidora, para quien la lucha social era más importante que la familia, perdió, derrotada por la añeja moral, que persistía en el corazón de sus compañeros, a pesar del repudio generalizado que les infundía el clero.

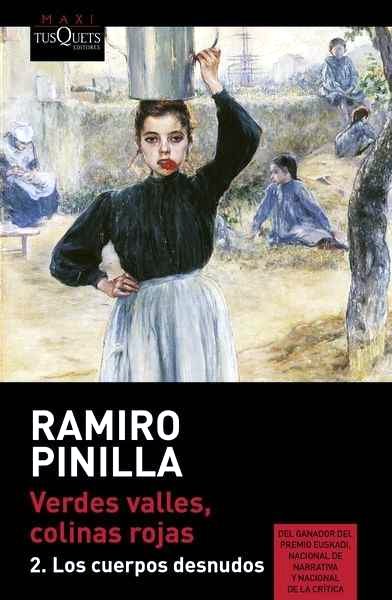

2. Los cuerpos desnudos

Aunque el delirio del hierro era la negación de la moral nacionalista, el vil metal acabó imponiéndose y los hombres de la madera acabaron sucumbiendo ante los hombres del hierro. Hasta la marquesa de Oiaindia, cancerbero de la vieja raza, acepto parte de las acciones fabriles de Camilo Baskardo, su marido y jefe del clan, en compensación por sus desavenencias matrimoniales, y cedió su administración a Román, un maqueto. Una transgresión que sepultaba la vieja civilización ligada a la mitificación de la tierra. Los hijos legítimos de la pareja, aburridos, sin referentes, desnudos, sin ideas, sin refugio, se pierden en el idealismo absurdo, en el desvarío. Son el fruto decadente de una burguesía ahíta y agotada, a los que sólo la hipertrofia de la razón les permitía abrir un resquicio de libertad. Incluso el bastardo verá frustrada su ansia de dominio absoluto, al no conseguir acabar con el altivo macho del metafórico rebaño de llamas, libres por carentes de amo.

Lejos de las colinas tampoco faltaron intentos de crear sindicatos corporativos. Cada primero de mayo, los buenos vascos que trabajaban para la marquesa se devanaban los sesos sobre la manera de conseguir alguna pequeña mejora salarial y laboral sin tener que enfrentarse con ella. Acabaron en una hermandad de obreros vascos, oyendo misa en Begoña por san Andrés, escuchando que el socialismo era un castigo divino a los patronos vascos por traer obreros de fuera y manifestándose junto con la señora, los criados que la acompañaban y una recua de curas, en respuesta al ultraje perpetrado por el concejal socialista Laiseca, que cuestionaba la superioridad de los obreros vascos. Él lo era. Ya se sabe que las guerras civiles empiezan bastante antes de comenzar.

Ésta llegó el 22 de julio, con el bombardeo de Otxandiano, aunque el PNV no debió enterarse, porque no envió a sus gudaris a los frentes hasta octubre, tras conseguir la aprobación del estatuto vasco y la presidencia del gobierno autónomo. Tercios de requetés carlistas, formados por navarros, alaveses y vascos norteños ocuparon Vizcaya y Guipúzcoa, las provincias leales a la república atea. Llevaban una nueva Covadonga en sus pechos, junto al escapulario del corazón de Jesús. Bombardeo de Guernica. Pacto de Santoña. La libertaria Flora, partidaria de la lucha sin cuartel en todo momento y en cualquier lugar, es quien toma el relevo de Isidora durante la revolución de 1936.

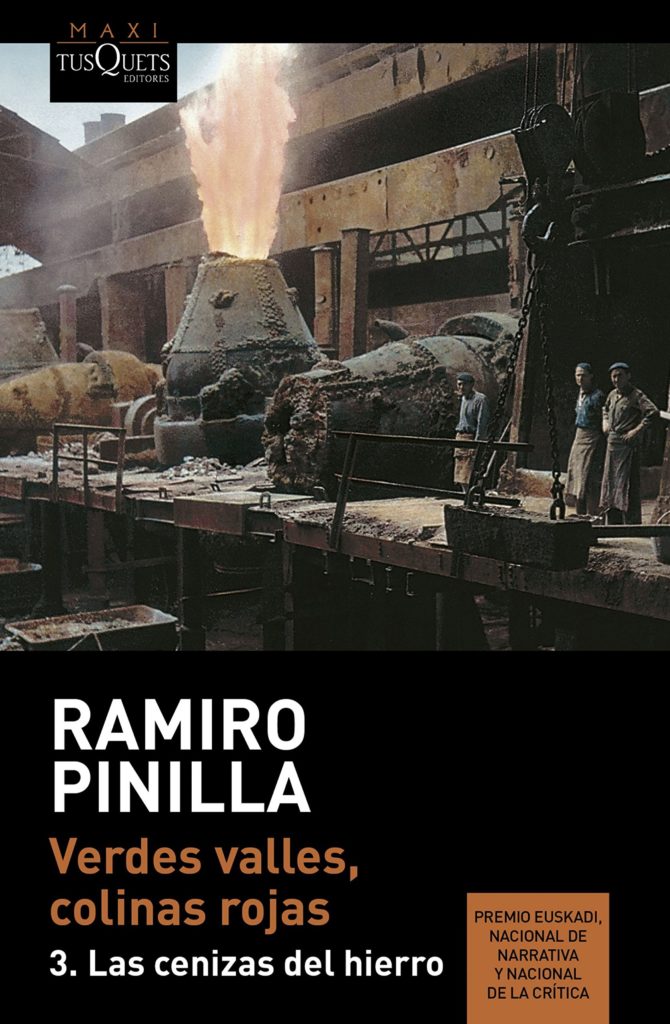

3. Las cenizas de hierro

Ante el ataúd de Bascardo –ahora con c– desfila el nutrido franquismo vasco: “chatarreros y derivados de Neguri junto a navieros, magnates del bandolerismo industrial, presidentes de consejo con sus sicarios, manipuladores de banca, chaquetas blancas del régimen, orondos obispos y estrellados militares”. Sobre la población se cernieron los abusos de los falangistas, que campeaban a sus anchas y esparcían las semillas del odio por doquier; sobre los obreros, la represión implacable; y sobre la cultura vasca, aislada en sus mitos por curas e intelectuales lugareños, el poder omnímodo de las sotanas.

Los obreros entran en liza en los años sesenta, con bastante contundencia en el País Vasco, una circunstancia que fuerza a los nacionalistas a cambiar de programa e ideología al no poder introducir el nacionalismo en la clase obrera. Optan por el leninismo tercermundista de liberación nacional, es decir, un nuevo estatismo, pero vasco. El 7 de junio de 1968, el primer muerto y la primera víctima de ETA fueron un aldabonazo. Ni siquiera fue en defensa propia, fue por autosatisfación narcisista. Los vascos también mataban, pero todo era válido contra una dictadura militar, se disculpaban. El entierro de Etxebarrieta, el primer etarra que saltaba la línea invisible del asesinato en aras de una abstración, congregó en san Antón a miles de patriotas, que creían ver recuperada su dignidad y vengados a sus ancestros. Había llegado la hora de la raza como amalgama para construir la historia. Era el momento propicio de huir hacia adelante, de poner ropajes socialistas al nacionalismo, de intentar involucrar a quienes no veían clara la bondad de una ideología en la que militaba el patrón que los explotaba.

El ilegítimo y ultimo Bascardo que quedaba vivo, tras heredar la ingente fortuna del clan, quiso empaparse del poder que la riqueza le confería y decidió visitar sus altos hornos. Obnubilado por el caldo del hierro, se acercó tanto a la tolva que el tropiezo de un lacayo propicio la caída del amo a la colada. Era el final de una saga y de una época. Los hombres del hierro se autodestruían convirtiéndose en cenizas. Llegará la reconversión industrial y la desaparición de la industria minera y férrea de la ría de Bilbao. Un museo de titanio, levantado en la orilla de la ría, recuerda la herrumbre milenaria de los hombres del hierro, la apoteosis de los chatarreros, con las cenizas del último de la saga fundidas en el metal. Gentes atónitas de todo el mundo acuden a contemplar el colosal original, sin saber ni importarles las obras que carcomen sus entrañas.

En resumen, estamos ante un Mientras agonizo levantado sobre Cien años de soledad.A lo grande. Lo digo por buscar referentes reconocibles, aunque esta novela sea menos lacónica que la de Faulkner y más realista que la de García Marquez. He mirado en ebiblio.es y la tienen en el catálogo; a un clic, o a tres.